こんばんは、いしかわです。

個人的にはこう思っています。

『やまとしずくにハズレなし』

どれを飲んでもおいしいし、どれが発売されても欲しいと思う。

買いたい飲みたい、あれば頼みたい。そんなブランドです。

なのでこの1本……

オススメですよ。

それでは今回はこのへんで。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

ではでは。

ではなく……もうちょっとだけ続けましょう。

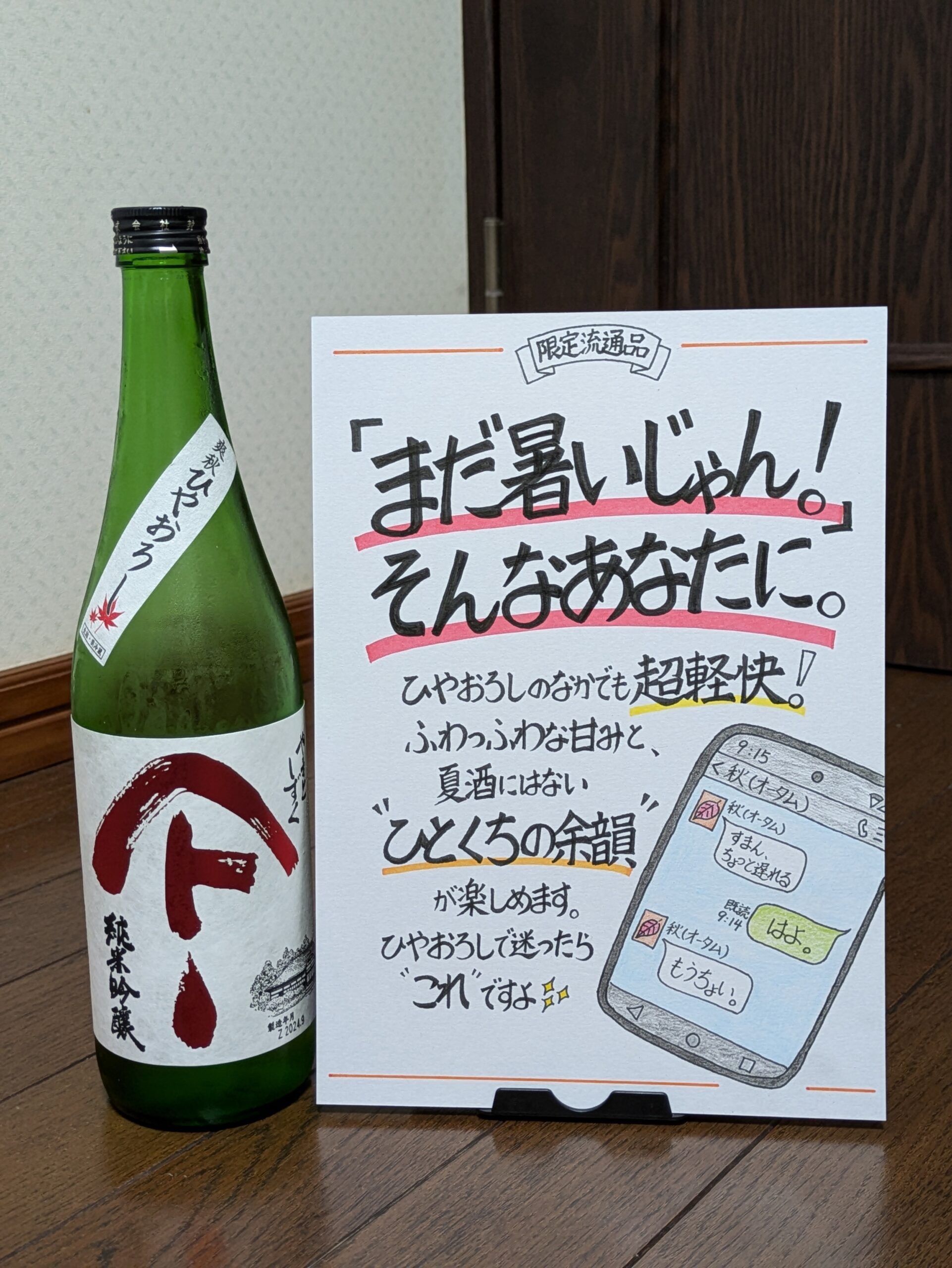

『やまとしずく 純米吟醸 ひやおろし』ってどんなお酒?

大仙市の秋田清酒には『刈穂蔵』と『出羽鶴蔵』があり、『やまとしずく』は『出羽鶴蔵』がつくるブランドです。

販売は、特約店のみ。

一部の地酒屋さんでしか展開していない、小仕込みのシリーズとなります。

そんな『やまとしずく』ですが、『ひやおろし』の発売は9月上旬ころ。

春にしぼった純米吟醸を火入れして、低温で秋まで寝かせた『生詰め』です。

酒米には『秋田酒こまち』が使われていて、精米歩合は55%……と、ちょっと待ってください。

さっき急に専門用語が出てきましたよね。

「生詰め?」

となりませんでしたか?

日本酒に詳しい方ですら『生詰め』と『生貯蔵』で困惑することが多々ありますし、ちょっと解説をがんばってみます。

『生詰め』とは、火入れをしてから貯蔵したお酒のことを言います。

火入れをすると酵素の働きがとまるので、酒質が劣化しづらい状態で保管することができます。

また、日本酒の大敵である『火落ち菌』。

これを殺菌する役割も果たすので、『生詰め』には『劣化』を防ぐおおきな利があるんです。

『生貯蔵』はその逆をいきます。

生酒の状態で貯蔵して、出荷する直前に火入れをする手法です。

生酒は時間が経つにつれてどんどん甘くなっていくので、貯蔵している間にも味が変化していきます。

火落ち菌がいれば貯蔵している間もどんどん劣化していくので、保管はかなりシビア。

秋田では『高清水』や『太平山』『爛漫』など、王手以外で見かけることは少なくなりました。

いったいどちらが優れているのか。

それは素人である私には判断できません。

ですが、これだけは言えます。

今の主流は『生詰め』です。

瓶詰めしてすぐに湯煎、急冷する『瓶燗火入れ』の後、低温で貯蔵するのが今のトレンド。

あの『十四代』でも採用されていて、一日にできる量は少なくなりますが味は折り紙付きです。

火入れなのにフレッシュ!

そんなお酒に出会ったら、『瓶燗火入れの生詰め』を疑ってみてくださいね。

『やまとしずく 純米吟醸 ひやおろし』を飲んでみて

この1本の味わいを一言であらわすのならこうなります。

“ひやおろしだけど、ひやおろしじゃないわーーー!”

もうね、とにかく質感がやわらかいです。

すぐに『秋田酒こまち』だとわかる“ふわふわ感”に、やや残り方のある甘み。

この甘み、透明感があります。

そして上品ながらも少しだけ味が乗り、「私、夏酒とはちがうんで」という顔をするんです。

夏酒にはないひとくちの余韻がもうたまりません。

誰が言い始めたのか、やまとしずくにハズレなし。

もしかしたら私なのかもしれませんが、起源などどうでもいいでしょう。

言いたいのはこれだけです。

ハズレなし、まさに。

秋酒にはちがいありませんが、晩秋ではなく今、この瞬間。

残暑のきびしい今だからこそ飲んでほしい1本です。

合わせるのなら秋の味覚にはこだわらず、あなたが今この瞬間に食べたいものと合わせてみてください。

食べたいものと、飲みたいもので。

まだまだきびしい暑さを乗り切ってくださいね。

『やまとしずく 純米吟醸 ひやおろし』の商品情報

- 使用米:秋田酒こまち100%

- 精米歩合:55%

- アルコール分:16度

- 日本酒度:+0.6(2025年)

- 酸度:1.7(2025年)

まとめ:ひやおろしだけど軽快。まだ夏やん、そんなあなたに

もうね、正直な話、『やまとしずく』というだけで心が躍ります。心が震えます。

涎すら出てくるのでパブロフの犬です。

辛口好きな方にはあまりオススメしませんが、そうでない方にはとにかく飲んでほしい。

秋田酒こまちの甘みは、秋田の甘み。

この甘みがたまらんのです。

軽快な夏酒からの移り変わりを、ぜひ『やまとしずく』で感じてみてくださいね。

それでは今回はこのへんで。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

ではでは。

※おすすめの秋酒を紹介しているので、お手すきの際にでも読んでみてね。