こんばんは、いしかわです。

この1本を見て、あなたはこう思いませんでしたか?

「すごい達筆」

酒銘に並々ならぬ威風を感じ、ちょっと気後れしてしまうほどの筆力ですよね。

“龍蟠”

龍がとぐろを巻いている姿を意味するこの1本。

その限定酒たる『純米生原酒』は、いったいどんな日本酒なのか。

ちょっと詳しくみていきましょう。

『龍蟠 純米原酒 生酒』ってこんな日本酒

実はこの1本、なかなかの限定酒でした。

というのも、全国での取り扱いは30店舗ほど。

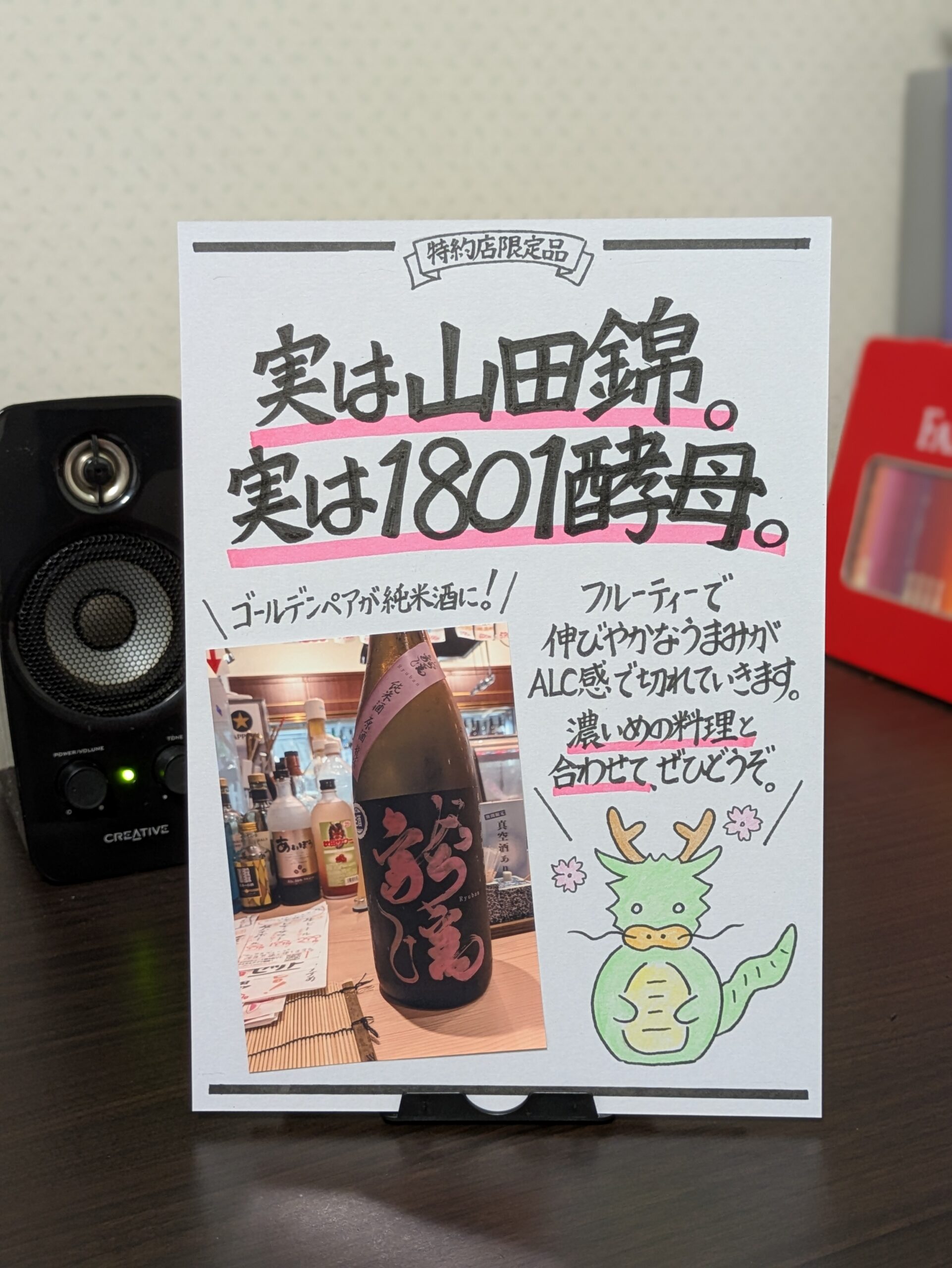

秋田県内を見てもやはり特約店限定と、なかなかお目にかかれない1本なんです。

ネーミングの由来は、秀よしの蔵に代々伝わる“後陽成天皇の御宸筆(ごしんぴつ)”から賜ったもので、御宸筆とは『天皇みずから書かれた文書』のことを言います。

“龍蟠(りゅうばん)”

とぐろを巻く龍の姿から、『ひとつの地に根づいて権勢をふるうこと』を意味するこの言葉。

『秀よし』の長い歴史を物語っているかのようですよね。

さて、そんな『龍蟠』ですが今作は、表ラベルからは見えないだけでかなりの贅沢仕様になっています。

なんと、酒米は山田錦100%。

酵母には協会1801酵母がつかわれているんです。

協会1801号酵母といえば、かつては「品評会といえばこれ!」というほど賞に絡む酵母でした。

現在でも大吟醸用として好んでつかわれていて、青りんごのような香りが期待できる酵母です。

山田錦との相性もよく、この組み合わせというだけでワクワクする方も多いのではないでしょうか。

そんなゴールデンペアを、純米酒に。

“あの頃”の圧倒的うまいが、令和にならびます。

はたしてどんな味わいになっていて、今の時代に飲んでどう感じるのか。

感想に移っていきましょう。

『龍蟠 純米原酒 生酒』を飲んでみて

この1本の味わいを一言であらわすならこうなります。

“フルーティーさが度数の重みで切れていく”

実はこの1本、アルコール度数が17度とやや高め。

色鮮やかな香りからも、度数の分だけ重みを感じます。

味わいは青りんごのようなフルーティーさが伸びやかで、しっかりとうまみ。

“しとっ”と舌に落ちるうまみが山田錦らしいですね。

厚みのあるフルーティーさなので、ジューシーさには飲みごたえがあります。

秀よしらしい中口な味わいなので、スパッとしたキレは感じませんでした。

代わりに感じたのは、度数の重みによるキレ。

残るアルコール感で切っていく、“余韻を残す味わい”が楽しめました。

17度のアルコール度なので、飲むタイミングはご自身の強さと要相談です。

最初に飲めば舌が疲れてしまいますし、後半で飲めば酔いの回りにおどろきます。

お腹にしっかりと何か入れた後に、この『一杯の満足感』を味わってみてくださいね。

ペアリングは、ぜひ濃いめの味つけで。

味噌をつかった料理や、油多めの料理。あるいは、脂の多い料理でしょうか。

淡泊な味つけだと日本酒が強すぎるので、ぜひ濃いめの味つけと合わせてみてくださいね。

『龍蟠 純米原酒 生酒』の商品情報

- 使用米:山田錦100%

- 精米歩合:60%

- 酵母:協会1801酵母

- アルコール分:17度

- 日本酒度:+1

- 酸度:1.5

まとめ:純米酒にして贅沢仕様。この組み合わせにハズレなしです

もうずいぶん前ですが、角館の桜を見にいったときに初めて『秀よし』という銘柄を飲みました。

そのときの感想を今でも覚えています。

“中口で伸びやかで、切れない”

この後味の切れなさが、すごく好きでした。

甘みが絹のようになめらかに続いて、いつまでもおいしくて、いつの間にか消えている。

そして、ひとくち。またひとくち。

あの頃の思い出が蘇る、どこか懐かしい1本でした。

思い出は鮮やかに映るものですが、大丈夫。

いま飲んでも鮮やかでしたよ。

ちょっと重みのあるジューシーさを、あなたもぜひ楽しんでみてくださいね。

それでは、今回はこのへんで。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

ではでは。

※飲みやすい日本酒でまとめたりしているので、そちらも読んでみてね。